Desde ese país que fue el nuestro, y que ya no es de nadie, usted me pide, después de tantos años de silencio, que le dé detalles sobre mis ocupaciones y sobre ese mundo «maravilloso» que, según usted, tengo la suerte de habitar y recorrer. Podría responderle que soy un hombre desocupado, y que este mundo no es maravilloso. Pero una respuesta tan lacónica, a pesar de su exactitud, no sabría calmar su curiosidad ni satisfacer las múltiples preguntas que me hace. Hay una que, por ser casi un reproche, me impresionó especialmente. Usted querría saber si tengo la intención de volver a escribir en nuestra lengua, o si pienso permanecer fiel a esta otra en la que usted me supone con bastante gratuidad una facilidad que no tengo, que nunca tendré. Sería embarcarme en el relato de una pesadilla referirle la historia de mis relaciones con este idioma prestado, con todas sus palabras pensadas y repensadas, afinadas, sutiles hasta la inexistencia, volcadas hacia la exacción del matiz, inexpresivas a fuerza de haber expresado tanto, de terrible precisión, cargadas de fatiga y de pudor, discretas hasta en la vulgaridad. ¿Cómo quiere que un escita las acepte, aprenda su significado neto y las manipule con escrúpulo y probidad? No hay una sola cuya elegancia extenuada no me dé vértigo: ninguna huella de tierra, de sangre, de alma hay en ellas. Una sintaxis de una rigidez, de una dignidad cadavérica las estruja y les asigna un lugar de donde ni el mismo Dios podría desplazarlas. Cuánto café, cuántos cigarros y diccionarios para escribir una frase más o menos correcta en una lengua inabordable, demasiado noble, demasiado distinguida para mi gusto. Y sólo me di cuenta de ello cuando, desgraciadamente, ya era demasiado tarde para apartarme; de otra forma nunca hubiera abandonado la nuestra, de la que a veces extraño el olor a frescura y podredumbre, mezcla de sol y de bosta, la fealdad nostálgica, el soberbio desharrapo. Ya no puedo retornar a ella; la lengua que tuve que adoptar me retiene y me subyuga a causa de esos mismos trabajos que me costó. ¿Soy, como usted lo insinúa, un «renegado»? «La patria no es más que un campamento en el desierto», reza un texto tibetano. Yo no voy tan lejos: daría todos los paisajes del mundo por el de mi infancia. Y aún me falta agregar que, si hago de él un paraíso, las prestidigitaciones o las deficiencias de mi memoria son las únicas responsables. A todos nos persiguen nuestros orígenes; el sentimiento que me inspiran los míos se traduce necesariamente en términos negativos, en el lenguaje de la autopunición, de la humillación asumida y proclamada, del consentimiento al desastre. ¿Es digno de psiquiatra un patriotismo así? Quizá sí, pero no puedo concebir otro, y viendo nuestros destinos, me parece —¿por qué negarlo?— el único razonable.

Más dichoso que yo, usted se ha resignado a nuestro polvo natal; además, tiene usted la facultad de soportar todos los regímenes, incluso los más rígidos. Y no es que usted no tenga la nostalgia de la fantasía y del desorden, pero no conozco espíritu más refractario que el suyo a las supersticiones de la «democracia». Hubo una época, es cierto, en la que yo también las detestaba, incluso más que usted: era joven y no podía advertir otras verdades fuera de las mías, ni concederle al adversario el derecho de tener las suyas, de envanecerse de ellas o de imponerlas. Que los partidos pudiesen enfrentarse sin aniquilarse era algo que sobrepasaba mis posibilidades de comprensión. Vergüenza de la Especie, símbolo de una humanidad exhausta, sin pasiones ni convicciones, incapaz de absoluto, privada de futuro, limitada en todos los sentidos, incapaz de elevarse hacia esa alta sabiduría que me enseñaba que el objeto de una discusión era pulverizar al contrincante: es así como veía yo el régimen parlamentario. Por el contrario, los sistemas que querían eliminarlo para tomar su lugar me parecían bellos sin excepción, acordes con el movimiento de la Vida, mi divinidad de entonces. No sé si debo admirar o despreciar a aquel que, antes de los treinta años, no ha padecido la fascinación de todas las formas de extremismo, o si debo considerarlo como un santo o un cadáver. Falto de recursos biológicos, ¿no se ha situado acaso por encima o por debajo del tiempo? Deficiencia positiva o negativa, ¡qué importa! Sin deseo ni voluntad de destruir, es sospechoso, ha vencido al demonio o, lo que es más grave, nunca fue poseído por él. Vivir realmente es rechazar a los otros; para aceptarlos, hay que saber renunciar, violentarse a uno mismo, actuar contra la propia naturaleza, debilitarse; sólo se concibe la libertad para uno mismo: al prójimo se la otorgamos a duras penas, de ahí lo precario del liberalismo, reto a nuestros instintos, logro breve y milagroso, estado excepcional opuesto a nuestros imperativos profundos. Somos naturalmente inadecuados para él, y sólo nos lo hace aceptable la usura de nuestras fuerzas. Miseria de una raza que debe rebajarse por un lado para ennoblecerse por el otro, y en la que ningún representante, a menos que sea de una decrepitud precoz, se entrega a principios humanos. Función de un fuego extinto, de un desequilibrio, y no por exceso sino por falta de energía, la tolerancia no puede seducir a los jóvenes. No se mezcla uno impunemente en las luchas políticas; y nuestra época debe su aspecto sanguinario al culto que se les consagró: las convulsiones recientes emanan de ellas, de la facilidad con que aceptan una aberración y la traducen en acto. Dale a los jóvenes la esperanza o la ocasión de una masacre y te seguirán a ciegas. Al final de la adolescencia se es fanático por definición; yo también lo fui, y hasta el ridículo. ¿Se acuerda de la época en que echaba pestes incendiarias menos por el gusto de escandalizar que por necesidad de escapar a una fiebre que, sin el exutorio de la demencia verbal, me hubiera consumido? Persuadido de que los males de nuestra sociedad venían de los viejos, concebí la idea de una liquidación de todos los ciudadanos que hubiesen sobrepasado los cuarenta años, principio de la esclerosis y de la momificación, recodo a partir del cual, creía yo, todo individuo se convierte en un insulto para la nación y en un peso para la colectividad. Tan admirable me pareció el proyecto, que no dudaba en divulgarlo; los interesados apreciaron mediocremente el tenor de la cuestión y me calificaron de caníbal; mi carrera de benefactor público empezaba bajo malos augurios. Usted mismo, tan generoso y tan emprendedor, a fuerza de reservas y de objeciones me llevó a abandonar mi proyecto. ¿Era tan condenable? Expresaba simplemente lo que todo hombre que ama a su país desea en el fondo de su corazón: la supresión de la mitad de sus compatriotas.

Cuando hoy pienso en esos momentos de entusiasmo y de furor, en las especulaciones insensatas que arrasaban y obnubilaban mi espíritu, los atribuyo, no ya a sueños de filantropía y destrucción, a la obsesión de no sé qué pureza, sino a una tristeza bestial que, disimulada bajo la máscara del fervor, se desplegaba a mis expensas y de la que sin embargo era cómplice, feliz de no tener que escoger, como tantos otros, entre lo soso y lo atroz. Lo atroz me correspondía por derecho, ¿qué más podía desear? Tenía un alma de lobo y mi ferocidad se nutría de sí misma, me llenaba, me halagaba: era, en suma, el más feliz de los licántropos. Aspiraba a la gloria, y me apartaba de ella simultáneamente: obtenida, ¿cuál era su valor, me decía, si sólo nos distingue y nos destaca en las generaciones presentes y futuras pero nos excluye del pasado? ¿De qué sirve ser conocido si antaño no lo fue uno de tal sabio o de tal loco, de un Marco Aurelio o de un Nerón? No habremos existido nunca para tantos de nuestros ídolos, nuestro nombre no habrá perturbado a nadie de los siglos anteriores, ¿qué importan los que vienen después?, ¿qué importa el futuro, esa mitad del tiempo, para quien enloquece por la eternidad?

Sería demasiado largo describirle merced a qué debates, y cómo, llegué a desembarazarme de tanto frenesí; se necesitaría una de esas interminables conversaciones cuyo secreto tiene, o tenía, el balcánico. Cualesquiera que hayan sido mis debates, no fueron la única causa del cambio en mi orientación; también contribuyó en mucho un fenómeno más natural y más doloroso: la edad con sus síntomas que no engañan; empecé a demostrar cada vez más signos de tolerancia, anunciadores, me parecía, de algún cambio íntimo, de un mal sin duda incurable. Lo que me alarmaba aún más era que ya no tenía la fuerza ni para desear la muerte de un enemigo; por el contrario, lo comprendía, comparaba su hiel con la mía: existía, y, decadencia sin nombre, estaba contento con su existencia. Mis odios, fuente de mis alegrías, se apaciguaban, enmagrecían día a día y, al alejarse, se llevaban consigo lo mejor de mí mismo. ¿Qué hacer? ¿Hacia qué abismo me deslizo?, me preguntaba sin cesar. A medida que mi energía declinaba se acentuaba mi inclinación hacia la tolerancia. Decididamente, ya no era joven: el otro me parecía concebible e incluso real. Me despedía de lo Único y su propiedad; la sensatez me tentaba, ¿estaba yo acabado? Hay que estarlo para convertirse en un demócrata sincero. Para mi dicha percibí que ése no era mi caso, pues aún conservaba restos de fanatismo, algunos vestigios de juventud: no transigía sobre ninguno de mis nuevos principios, era un liberal intratable. Todavía lo soy. Feliz incompatibilidad, absurdo que me salva. A veces aspiro a ser el ejemplo del moderado perfecto: me congratulo de no conseguirlo, tanto temo la chochez. El momento vendrá en que, no temiéndola más, me aproxime a esa ponderación ideal con la que a veces sueño; y si los años deben conducirlo a usted, como espero, a una caída semejante a la mía, quizás, hacia fines de siglo, residiremos ambos allá, uno al lado del otro, en un parlamento resucitado y, seniles, podremos asistir a un perpetuo acto de magia. Sólo se torna uno tolerante en la medida en que se pierde el vigor, en que se regresa suavemente a la infancia, en que se está demasiado agotado para atormentar a otro por amor al odio. Como usted ve, tengo «amplios» puntos de vista sobre todas las cosas. Y tanto que ignoro dónde estoy en relación a cualquier problema. Usted mismo juzgará con respecto a las preguntas que me hace: «¿Perseverará en sus prejuicios contra nuestro pequeño vecino del Oeste? ¿Alimenta aún los mismos resentimientos?». No sé qué responder; lo más que puedo hacer es o sorprenderlo o decepcionarlo. Y es que, sabe, no tenemos la misma experiencia de Hungría.

Nacido más allá de los Cárpatos, usted no podía conocer al gendarme húngaro, terror de mi infancia en Transilvania. Cuando de lejos veía yo a alguno, me entraba un pánico que me hacía huir: él era el extranjero, el enemigo; odiar era odiarlo. Por su culpa yo detestaba a todos los húngaros con una pasión verdaderamente magiar. Y esto le indica cómo me interesaban. Posteriormente las circunstancias cambiaron y ya no había razón para detestarlos. Pero no impidió que durante mucho tiempo no pudiera pensar en un opresor sin evocar sus taras y sus prestigios. ¿Quién se rebela, quién se subleva? Raramente los esclavos, pero casi siempre el opresor convertido en esclavo. Los húngaros conocen de cerca la tiranía por haberla ejercido con una habilidad incomparable: las minorías de la antigua monarquía podrían dar testimonio. Porque supieron, en su pasado, representar bien el papel de ambos, estaban, en nuestros días, menos dispuestos que ninguna otra nación europea a soportar la esclavitud; si tuvieron el gusto por el mando, ¿cómo no iban a tenerlo por la libertad? Orgullosos de su tradición de perseguidores, por medio del mecanismo del sojuzgamiento y la intolerancia, se sublevaron contra un régimen que ellos mismos habían reservado a otros pueblos. Pero nosotros, querido amigo, no habiendo tenido hasta ahora la suerte de ser opresores, tampoco podíamos tener la de ser rebeldes. Privados de esa doble dicha, llevamos correctamente nuestras cadenas, y haría prueba de mala voluntad negando las virtudes de nuestra esclavitud, aunque reconozco, sin embargo, que los excesos de nuestra modestia nos llevan hacia extremos inquietantes; tanta cordura sobrepasa los límites; es tan desmedida que a veces me descorazona. Envidio, lo confieso, la arrogancia de nuestros vecinos, envidio incluso su lengua, feroz, de una belleza que nada tiene de humana, con sonoridades de otro mundo, poderosa y corrosiva, apropiada para la plegaria, para los rugidos y los lloros, salida del infierno para perpetuar su acento y su brillo. Aunque sólo conozco sus palabrotas, me gusta muchísimo, no me canso de escucharla, me encanta y me hiela, sucumbo bajo su encanto y su horror, bajo todas esas palabras de néctar y de cianuro, tan adaptadas a las exigencias de una agonía. Es en húngaro como se debería expirar, o renunciar a la muerte. Decididamente odio cada vez menos a mis antiguos amos. Pensándolo bien, incluso en tiempos de su máximo esplendor estuvieron solos en medio de Europa, aislados en su fiereza y en sus nostalgias, sin afinidades profundas con las otras naciones. Después de algunas incursiones en Occidente, donde pudieron exhibir y dispendiar su primitivo salvajismo, retrocedieron, conquistadores degenerados en sedentarios, hacia las orillas del Danubio para cantar, lamentarse y desgastar sus instintos. Hay entre esos hunos refinados una melancolía hecha de crueldad revertida cuyo equivalente no se encuentra en ninguna otra parte: se diría que es la sangre la que se pone a pensar en sí misma, y que, al final, se convierte en melodía. Próximos a su esencia, aunque afectados e incluso marcados por la civilización, conscientes de descender de una horda sin igual, marcados por una fatuidad a la vez profunda y teatral que les da un aire más romántico que trágico, no podían fallar en la misión que les correspondía en el mundo moderno: rehabilitar el chauvinismo introduciendo suficientes fasto y fatalidad como para tornarlo pintoresco a los ojos del observador desengañado. Estoy tanto más inclinado a reconocer su mérito cuanto que fue gracias a ellos que sentí la peor de las humillaciones: la de nacer siervo y sufrir los «dolores de la vergüenza», los más insoportables de todos según un moralista. ¿No ha resentido usted mismo la voluptuosidad que se obtiene en el esfuerzo de objetividad hecho hacia los que le han escarnecido, menospreciado, maltratado, sobre todo cuando se comparten en secreto sus vicios y sus miserias? No infiera de esto que deseo ser promovido al rango de magiar. Lejos de mí tal pretensión: conozco mis límites y a ellos me atengo. Por otra parte, también conozco los de nuestra vecina, y basta que mi entusiasmo por ella disminuya un poco para que no saque ningún orgullo del honor que me hizo persiguiéndome. Los pueblos, mucho más que los individuos, nos inspiran sentimientos contradictorios; los amamos o detestamos al mismo tiempo; objetos de apego y de aversión, no merecen que se alimente por ellos una pasión definida. La parcialidad de usted hacia los de Occidente, cuyos defectos no distingue claramente, es efecto de la distancia: error de óptica o nostalgia de lo inaccesible. Tampoco distingue usted las lagunas de la sociedad burguesa, y sospecho incluso algunas complacencias en ella. Que de lejos tenga usted una imagen maravillosa de ella, es natural; pero como yo la conozco de cerca, mi deber es combatir las ilusiones que usted podría alimentar hacia ella. No me desagrada por completo —usted conoce mi debilidad por lo horrible—, sino que el gasto de insensibilidad que exige para que uno la soporte es superior a mis recursos de cinismo. Es decir poco el afirmar que en ella las injusticias abundan: la sociedad burguesa es, en realidad, la quintaesencia de la injusticia. Sólo los ociosos, los parásitos, los expertos en ignominia, los pequeños y grandes canallas, se aprovechan de los bienes que ella expone, de la opulencia con que se enorgullece: delicias y profusiones superficiales. Bajo el brillo que sustenta se esconde un mundo de desolación cuyos detalles le ahorraré. ¿Cómo explicar que sin la intervención de un milagro esta sociedad no se reduzca a polvo ante nuestros ojos o que se la haga estallar inmediatamente? «Nuestra sociedad no vale más, por el contrario», objetará usted. Ciertamente. Ahí está en efecto el busilis. Nos encontramos frente a dos tipos de sociedades intolerables. Y lo grave es que los abusos de la que usted vive permiten a esta otra perseverar en los suyos propios y oponer con bastante eficacia sus horrores a los que se cultivan en la contraria. El reproche capital que se le puede hacer al régimen de usted es el de haber arruinado la utopía, principio de renovación de las instituciones y de los pueblos. La burguesía comprendió el partido que podía sacar contra los adversarios del status quo; el «milagro» que la salva, que la preserva de una destrucción inmediata, es precisamente el fracaso del otro lado, el espectáculo de una gran idea desvirtuada, la decepción que provoca y que, al apoderarse de los espíritus, los paraliza. Decepción verdaderamente inesperada, sostén providencial del burgués, que en ella vive y de ella extrae la razón de su seguridad. Las masas no se ponen en movimiento si sólo tienen que optar entre males presentes y males futuros; resignadas a los que ya sufren, no tienen ningún interés en arriesgarse hacia otros, desconocidos pero ciertos. Las miserias previsibles no excitan las imaginaciones, y no hay revolución que haya estallado en nombre de un futuro sombrío o de una profecía amarga. ¿Quién hubiera adivinado, en el siglo pasado, que la nueva sociedad iba, a causa de sus vicios e iniquidades, a permitir a la antigua mantenerse e incluso consolidarse, y que lo posible, convertido en realidad, volaría en auxilio de lo finiquitado? Aquí como allá, todos estamos en un punto muerto, igualmente menguados en esa ingenuidad en la que se elaboran las divagaciones sobre el futuro. A la larga, la vida sin utopía es irrespirable, para la multitud al menos: a riesgo de petrificarse, el mundo necesita un delirio renovado. Es la única evidencia que se desprende del análisis del presente. Mientras tanto, nuestra situación, la nuestra de aquí, no deja de ser curiosa. Imagínese una sociedad superpoblada de dudas en la que, a excepción de algunos despistados, nadie se compromete enteramente con nada; en la que, carentes de supersticiones y de certezas, todos se envanecen de la libertad y nadie respeta la forma de gobierno que la defiende y encarna. Ideales sin contenido, o, para utilizar una palabra totalmente adulterada, mitos sin sustancia. Usted está decepcionando a causa de promesas que no podían ser mantenidas; nosotros lo estamos por falta de promesas simplemente. Al menos tenemos conciencia de la ventaja que confiere a la inteligencia un régimen que, por el momento, la deja desplegarse a sus anchas sin someterla a los rigores de ningún imperativo. El burgués no cree en nada, es un hecho; pero es ése, si puede decirse, el lado positivo de su vacío, dado que la libertad sólo se puede manifestar en el vacío de creencias, en la ausencia de axiomas, y sólo ahí es donde las leyes no tienen más autoridad que una hipótesis. Si se me dijera que, por el contrario, el burgués cree como quiera que sea en algo pues el dinero cumple en él la función del dogma, yo replicaría que ese dogma, el más terrible de todos, es, por extraño que parezca, el más soportable para el espíritu. Perdonamos a los demás sus riquezas si, a cambio, nos dejan la libertad de poder morir de hambre a nuestro modo. No, no es tan siniestra esa sociedad que no nos presta atención, que nos abandona, que garantiza el derecho de atacarla, que invita a ello, e incluso obliga a hacerlo en sus horas de pereza, cuando ya no tiene suficiente energía para execrarse a sí misma. En última instancia, es tan indiferente a su propia suerte como a la nuestra, no quiere de ninguna manera usurpar nuestras desgracias, ni para suavizarlas ni para agravarlas, y si nos explota es por automatismo, sin premeditación ni alevosía, como corresponde a los brutos cansados y hartos, tan contaminados por el escepticismo como sus víctimas. La diferencia entre los regímenes es menos importante de lo que parece; ustedes están solos por fuerza, nosotros lo estamos sin ninguna presión. ¿Tan grande es la diferencia entre el infierno y un paraíso desolador? Todas las sociedades son malas; pero hay grados, lo reconozco, y si yo he escogido ésta es porque sé distinguir entre los matices de lo peor. La libertad, le decía, exige el vacío para manifestarse; lo exige y sucumbe en él. La condición que la determina es la misma que la anula. Carece de bases; mientras más completa sea, más se tambalea, pues todo la amenaza, hasta el principio del cual emana. El hombre está tan poco hecho para soportar la libertad, o para merecerla, que incluso los beneficios que de ella recibe lo aplastan, y termina por sucederle hasta tal punto que prefiere sus excesos a los excesos del terror. A estos inconvenientes se suman otros; la sociedad liberal, al eliminar el «misterio», «el absoluto», «el orden», y no tener ni verdadera metafísica ni verdadera policía, encierra al individuo en sí mismo apartándolo de lo que es, de sus propias profundidades. Si carece de raíces, si es esencialmente superficial, es porque la libertad, frágil ella misma, no tiene ningún medio para mantenerse y sobrevivir a los peligros que desde fuera y desde dentro la amenazan; además, sólo se manifiesta a la sombra de un régimen agonizante, en el momento en que una clase declina y se disuelve: fueron los desfallecimientos de la aristocracia los que permitieron al siglo XVIII divagar magníficamente; y son los de la burguesía los que hoy nos permiten librarnos a nuestras chifladuras. Las libertades sólo prosperan en un cuerpo social enfermo: tolerancia e impotencia son sinónimos. Esto es tan patente en política como en todo. Cuando comprendí esta verdad, la tierra se me abrió bajo los pies. Todavía ahora, de nada me vale exclamar «formas parte de una sociedad de hombres libres»; el orgullo que siento viene acompañado siempre por un sentimiento de espanto y de inanidad, producto de mi terrible certeza. En el correr del tiempo, la libertad apenas si ocupa más instantes que el éxtasis en la vida de un místico. Huye de nosotros en el momento mismo en que tratamos de aprehenderla y formularla: nadie puede gozar de ella sin temblor. Desesperadamente mortal, en cuanto se instaura postula su carencia de porvenir y trabaja, con todas sus fuerzas minadas, en negarse y agonizar. ¿No hay acaso algo de perversión en nuestro amor a la libertad?, ¿no es aterrador dedicar culto a lo que no quiere ni puede durar? Para usted, que no la tiene, la libertad lo es todo; para nosotros, que la poseemos, no es más que una ilusión, porque sabemos que la perderemos y que, de todas maneras, está hecha para ser perdida. Por eso, en medio de nuestro vacío, dirigimos los ojos hacia todas partes, sin descuidar, no obstante, las posibilidades de salvación que residen en nosotros mismos. No hay, por otra parte, vacío perfecto en la historia. En esta ausencia inusitada en la que nos vemos arrinconados, y que tengo el placer y la desgracia de revelarle, no vaya a suponer que nada se perfila; discierno —¿presentimiento o alucinación?— como una espera de otros dioses. ¿Cuáles? Nadie podría responder. Lo que yo sé, lo que todo el mundo sabe, es que una situación como la nuestra no se puede soportar indefinidamente. En lo más profundo de nuestras conciencias una esperanza nos crucifica, una aprensión nos exalta. A menos que consintieran en morir, las viejas naciones, por muy podridas que estén, no sabrían prescindir de nuevos ídolos. Si Occidente no está irremediablemente afectado, debe pensar de nuevo todas las ideas que le han sido robadas y mal aplicadas en otra parte: creo que le corresponde, si quiere reacreditarse aún mediante un respingo o un vestigio de honor, retomar las utopías que, por necesidades de comodidad, abandonó a otros desentendiéndose así de su genialidad y de su misión. Debiendo poner en práctica el comunismo, ajustarlo a sus tradiciones, humanizarlo, liberalizarlo, y proponerlo después al mundo, dejó a Oriente el privilegio de realizar lo irrealizable y derivar así poder y prestigio de la más hermosa ilusión moderna. En la batalla de las ideologías, Occidente se mostró timorato, inofensivo; algunos lo felicitan por ello cuando habría que reprochárselo, pues en nuestra época no se alcanza la hegemonía sin el concurso de elevados principios mendaces, principios de que se sirven los pueblos viriles para disimular sus instintos y sus miras. Habiendo abandonado la realidad en favor de la idea, la idea en favor de la ideología, el hombre ha resbalado hacia un universo desviado, hacia un mundo de subproductos donde la ficción adquiere las virtudes de un dato primordial. Este resbalón es el fruto de todas las rebeliones y de todas las herejías de Occidente, y, no obstante, Occidente se niega a sacar las últimas consecuencias: no ha hecho la revolución que le incumbía hacer y que todo su pasado reclamaba, ni ha ido hasta el final de los trastornos que promovió. Al desheredarse en favor de sus enemigos, corre el riesgo de comprometer su desenlace y de echar a perder una ocasión suprema. No contento con haber traicionado a todos sus precursores, a todos esos cismáticos que lo prepararon y formaron, desde Lutero hasta Marx, Occidente cree que desde fuera vendrán a hacer su revolución y que le devolverán sus utopías y sus sueños. ¿Comprenderá por fin que no tendrá destino político y un papel que jugar a menos que reencuentre en sí mismo sus antiguos sueños y sus antiguas utopías, así como las mentiras de su viejo orgullo? Por el momento son sus adversarios quienes, transformados en teóricos del deber que escamoteó, erigen sus imperios encima de su timidez y su cansancio. ¿Qué maldición le cayó para que al término de su desarrollo no haya producido más que esos hombres de negocios, esos abarroteros, esos tramposos de mirada nula y sonrisa atrofiada que uno encuentra por todas partes, tanto en Francia como en Inglaterra y en Alemania inclusive? ¿Era esta gusanera la conclusión de una civilización tan delicada, tan compleja? Quizás había que pasar por ello, por la abyección, para imaginar otro género de hombres. Como buen liberal, no quiero llevar la indignación hasta la intolerancia, ni dejarme guiar por mis humores, aunque para todos nosotros sea dulce poder infringir los principios que se enorgullecen de nuestra generosidad. Simplemente quería yo hacerle observar a usted que este mundo, de ninguna manera maravilloso, podría serlo de alguna manera si consintiera, no tanto en abolirse (hacia lo cual se ve bastante inclinado) como en liquidar sus desechos imponiéndose tareas imposibles opuestas a ese horrible sentido común que lo desfigura y que constituye su perdición. Los sentimientos que Occidente me inspira no son menos confusos que los que siento por mi país, por Hungría o por nuestra gran vecina cuya indiscreta proximidad tanto usted como yo apreciamos. Lo bueno y lo malo en desmesura que de ello pienso, las impresiones que me sugiere cuando reflexiono en su destino, ¿cómo decirlas sin caer en la inverosimilitud? De ninguna manera pretendo hacerle cambiar a usted de opinión al respecto, sólo quiero que sepa lo que representa para mí y el lugar que ocupa en mis obsesiones. Mientras más pienso en ella, más encuentro que se formó, a través de los siglos, como se forma no una nación, sino un universo, pues los momentos de su evolución participan menos de la historia que de una cosmogonía sombría, aterradora. Esos zares con portes de divinidades taradas, gigantes solicitados por la santidad y el crimen, hundidos en la plegaria y el espanto, estaban, como lo están esos tiranos recientes que los han reemplazado, más cercanos a una vitalidad geológica que a la anemia humana, déspotas que perpetúan en nuestro tiempo la savia y la corrupción originales, llevándonos ventaja a todos en sus inagotables reservas de caos. Coronados o no, les importaba, les importa, saltar por encima de la civilización, engullirla si es necesario; la operación estaba inscrita en su naturaleza, puesto que desde siempre tienen una obsesión: extender su supremacía sobre nuestros sueños y nuestras rebeliones, constituir un imperio tan vasto como nuestras decepciones o nuestros temores. Una nación así, requerida en los confines del globo tanto por sus pensamientos como por sus actos, no se mide con patrones corrientes, ni se explica en términos ordinarios, en lenguaje inteligible: haría falta la jerga de los gnósticos, enriquecida por la de la parálisis general. Sin duda, como dice de ella Rilke, colinda con Dios; desgraciadamente también con nuestro país, y pronto, en un futuro más o menos cercano, con muchos otros, y no me atrevo a decir con todos los países, a pesar de las advertencias precisas a que me invita una maligna visión. Donde quiera que estemos ya nos está tocando, si no geográficamente, sí interiormente. Estoy mejor dispuesto que cualquiera a reconocer mis deudas hacia ella: sin sus escritores jamás habría tomado conciencia de mis llagas y del deber que tenía de entregarme a ellas. Sin ella, y sin ellos, habría desperdiciado mis trances, frustrado mi desorden. Esta inclinación que me lleva a emitir un juicio imparcial sobre ella y a testimoniarle mi gratitud, temo que en este momento no sea del agrado de usted. Callo, pues, elogios fuera de lugar, los ahogo para condenarlos a expandirse en mi interior. En la época en que nos complacíamos en comparar nuestros acuerdos y desacuerdos, usted ya me reprochaba mi manía de juzgar sin prevención y de tomarme tan a pecho lo que detesto, no tener más que sentimientos dobles, necesariamente falsos, que usted imputaba a mi incapacidad de sentir una pasión verdadera, insistiendo a la vez en el placer que me procuraban. El diagnóstico no era inexacto: se equivocaba usted sin embargo en lo concerniente al placer. ¿Cree usted que es muy agradable ser idólatra y víctima del pro y del contra, un arrebatado dividido en sus arrebatos, un delirante preocupado por la objetividad? Eso implica sufrimiento: los instintos protestan, y es a pesar de ellos y contra ellos que uno progresa hacia la irresolución absoluta, estado apenas distinto al que el lenguaje de los extáticos llama «el último punto del aniquilamiento». Para conocer yo mismo el fondo de mi pensamiento sobre cualquier cosa, para decidir sobre un problema o una nimiedad tengo que contradecir el vicio mayor de mi espíritu, esa propensión a abrazar todas las causas y a disociarme de ellas al mismo tiempo, como un virus omnipresente, dividido entre la codicia y la saciedad, agente nefasto y benigno, tan impaciente como embotado, indeciso entre los azotes, poco hábil para adoptar uno y especializarse en él, pasando de uno a otro sin discriminación ni eficacia, chapucero fuera de serie, portador y malbaratador de incurabilidad, traidor a todos los males, a los del prójimo y a los propios. No tener nunca la oportunidad de tomar partido, de decidirme o de definirme: no hay deseo que tenga con más frecuencia. Pero no siempre dominamos nuestros humores, esas actitudes en germen, esos esbozos de teoría. Visceralmente inclinados a la estructuración de sistemas, los construimos sin descanso, sobre todo en política, dominio de los pseudoproblemas donde se expande el mal filósofo que nos habita a cada uno, dominio del que quisiera alejarme por una razón banal, una evidencia que a mis ojos es una revelación: la política da únicamente vueltas alrededor del hombre. Habiendo perdido el gusto hacia los seres, en vano me esfuerzo por adquirirlo hacia las cosas; limitado forzosamente por el intervalo que los separa, me fortalezco y me desgasto a su sombra. Sombras también esas naciones cuya suerte me intriga, menos por ellas mismas que por el pretexto que me ofrecen de vengarme de lo que no tiene ni contorno ni forma, de entidades y de símbolos. El hombre desocupado que ama la violencia salvaguarda su savoir-vivre confinándose en un infierno abstracto. Dejando de lado al individuo, se libera de los nombres y de los rostros, responsabiliza a lo impreciso, a lo general, y al orientar hacia lo impalpable su sed de exterminio, concibe un género nuevo: el panfleto sin objetivo. Aferrado a ideas a medias y a simulacros de sueños, reflexiono por accidente o por histeria y no por prurito de rigor, y me veo, en medio de los civilizados, como un intruso, un troglodita enamorado de caducidad, sumergido en plegarias subversivas, presa de un pánico que no emana de una visión del mundo, sino de las crispaciones de la carne y de las tinieblas de la sangre. Impermeable a las solicitudes de la claridad y de la contaminación latinas, siento al Asia removerse en mis venas: ¿soy acaso el último vástago de alguna tribu inconfesable, o el portavoz de una raza antaño turbulenta y hoy muda? A veces tengo la tentación de componerme una genealogía distinta, de cambiar de ancestros y escogérmelos entre los que en su época supieron extender el luto a través de las naciones, inversamente a los míos, a los nuestros, borrosos y marchitos, atiborrados de miserias, amalgamados al lodo y gimiendo bajo el anatema de los siglos. Sí, en mis crisis de fatuidad, me inclino a creerme el epígono de una horda ilustre por sus depredaciones, un turanio de corazón, heredero legítimo de las estepas, el último mongol... No quiero concluir sin ponerle a usted de nuevo en guardia contra el entusiasmo o los celos que le inspiran mis «ventajas», y más exactamente aquella de poder solazarme en una ciudad cuyo recuerdo le obsesiona a usted sin duda, a pesar de hallarme arraigado en nuestra patria evaporada. Esta ciudad, que yo no cambiaría por ninguna otra en el mundo, es, por la misma razón, la fuente de mis desgracias. Como todo lo que no es ella no tiene valor a mis ojos, en ocasiones me duele el que la guerra la haya salvado y el que no haya perecido como tantas otras ciudades. Destruida, me hubiera ahorrado la dicha de vivir en ella, hubiera podido pasar mis días en cualquier otra parte, en el fondo de cualquier continente. No le perdonaré nunca el haberme atado al espacio, ni el pertenecer a algún sitio por su causa. Dicho esto, por ningún motivo olvido que de sus habitantes cuatro quintas partes, según notaba ya Chamfort, «mueren de pena». Yo agregaría que el resto, para que usted lo sepa, raros privilegiados como es mi caso, no se comportan distinto, y que incluso envidian a la gran mayoría la ventaja que tienen de saber de qué morir.

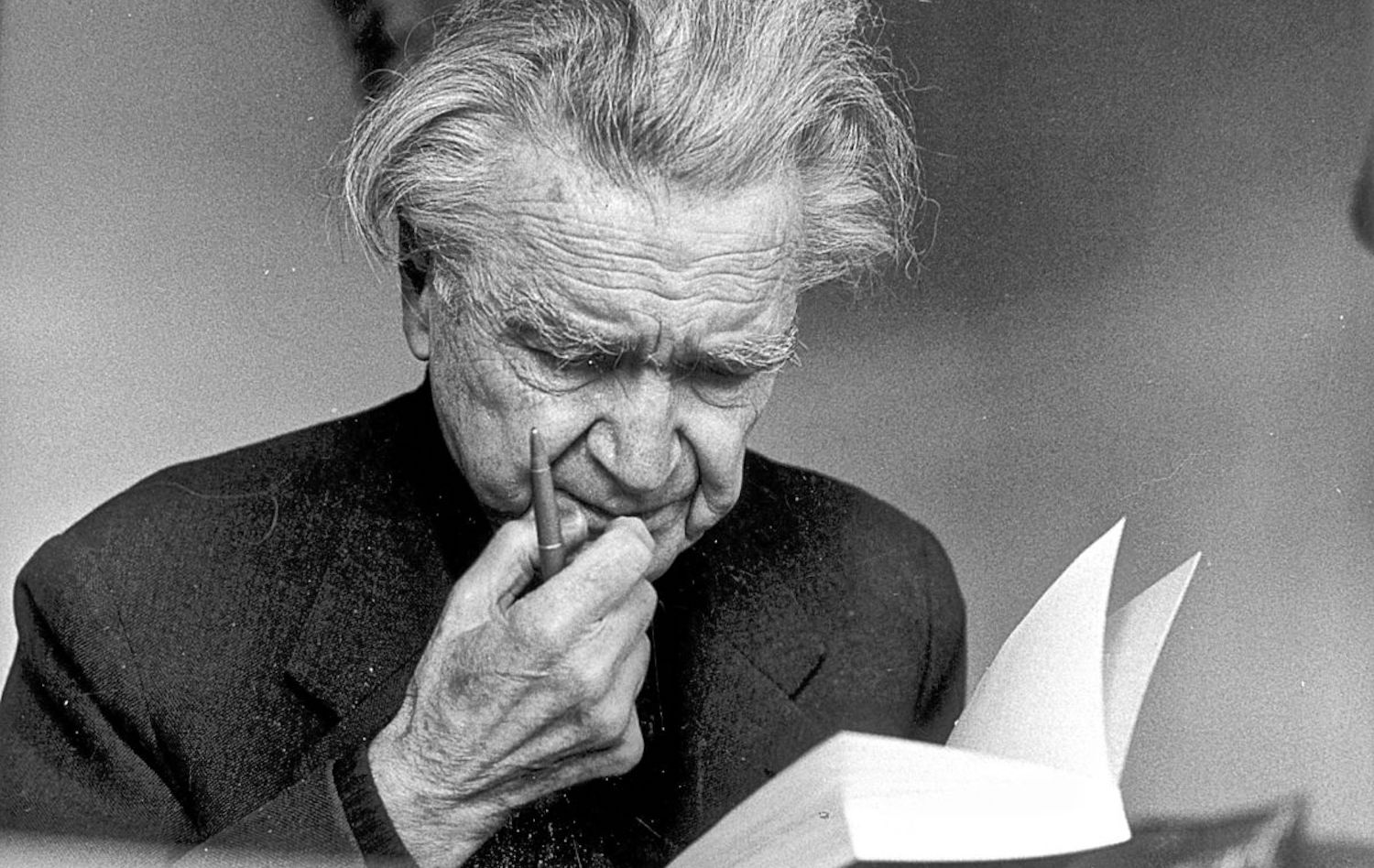

Emil Ciorán - 1960.

Comentarios

Publicar un comentario